来源:

清华大学学报(哲学社会科学版)2017年第2期

摘要:本文提出了中国政治体制“六权分工”的新概括,即党中央的领导权、全国人大的立法权、国务院的行政权、人民政协的协商权、最高人民法院和最高人民检察院的司法权、中央军委的军事权六项国家权力的分工体制,它是基于职能的分工体制,而不是分立体制,党的领导统合是分工体制的基础。六权分工体制是在长期实践过程中探索形成的,渊源于革命战争时期,党的八大开始奠基,文革期间受到了破坏,改革开放后,开始恢复重建,并不断完善。

关键词:六权分工中国政治体制三权分立党国体制

当代中国政治体制是基于中国国情,在长期实践探索过程中而形成的。党的十七大将其概括为“人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度”[1],但尚未形成统一概念的表述。西方学者是将中国政治体制是视为普遍政体理论的某一类型而描述的,而这又是以西方为中心参照的,是作为现代西方政体的对应类型而加以描述的。

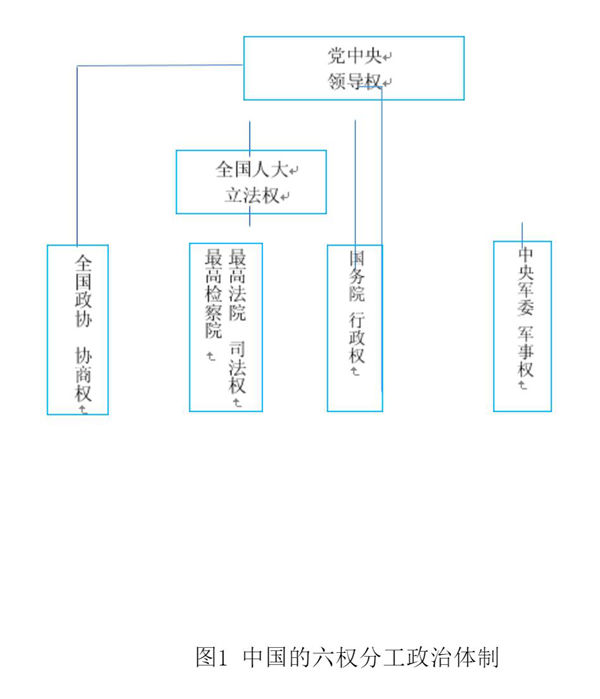

本文尝试通过梳理中国政治体制实际运行架构,将中国的政治体制概括为领导权、立法权、行政权、协商权、司法权、军事权六权分工体制,并通过梳理党的中央机构组成的变迁,来梳理“六权分工”体制形成过程。

一、中国政治体制的争论

广义的政治体制概念涵盖了政治制度的各个方面,既包括政权组织形式,还包括国家与社会,国家与人民的关系,在中文文献中与经济体制改革对应,通常用于政治体制改革的讨论;狭义的概念就是指国家权力的配置方式,西方文献源流中主要是指称政府组织形式(form of government),马克思主义文献通常指国家政权的组织形式,二者并无实质区别。本文是在狭义上使用政治体制一词。

中国政治体制的官方表述可以追溯到党的十三大是“人民代表大会制度”与“共产党领导下的多党合作、政治协商制度”,到党的十五大加入了“民族区域自治制度”的表述,党的十七大报告以来又加入了“基层群众自治制度”。这一官方表述也是政治教科书与中国学者普遍接受的观点。[2]

这一表述是符合中国政治实际的经验概括,但是尚未形成统一的理论框架。同时,并未准确描述中国共产党所处的国家核心领导地位,党的领导并不仅仅是基于党际的领导,而是对于整个国家的领导。

西方理论对于中国政治体制的描述总体上是西方中心主义的。其中一个源流是所谓“极权主义”(totalitarianism)研究,随着现代国家的形成,传统威权政治体制对于社会的能力达到了空前的程度,出现了像纳粹主义和斯大林主义那样“极权主义”的政体[3],极权主义对于政治权力的垄断被概括为六个特征:单一的官方意识形态;单一的大众政党,其典型特征是一人独断领导;通过技术垄断了对传播媒介的控制权;通过官僚来实现对国民经济的中央控制和指导;秘密警察体制;垄断武装力量。[4]

由于中国建国初学习和引进了苏联政治模式,中国政治体制一度也被视为“极权主义”,高度集中的权力通过意识形态建设,党政军组织对于国家进行全盘控制,[5]全能型国家权力控制渗透到社会的方方面面。“极权主义”概念由于其浓厚的意识形态建构色彩,日益丧失其解释能力,对于解释中国政治体制这一标签更是缺乏说服力,毛泽东时代国家权力对于社会的影响,更多是基于动员与说服,而不是极权主义理论所描述的单向的中央极权控制,六十年代后期暴露出来的高层政治之间的分歧也使得研究者认识到并不存在单一的权力控制体系。七十年代以后,西方学者有机会亲身观察中国的政治体制,特别是改革开放以来,中国政治体制的调整,大部分西方学者都认识到不能将中国政治体制归入“极权主义”这一特定的历史类型。

“极权主义”解释失效之后,“威权主义”(authoritarianism)分析成为西方政治学分析中国政治体制的主流概念。[6]这一理论认为中国作为向现代作为转型期的国家,社会力量逐步开始壮大,但是在传统权威衰落的过程中,需要国家权威保持其转型过程的稳定,从而出现了过渡型的威权主义政体。

“威权主义”同样是一个“西方中心主义”但是涵盖范围极广的描述性概念。它主要从政体分类的角度出发,将“理想民主”和“极权主义”两个极端之间漫长的连续谱上的几乎所有政体均纳入其中,虽然它对西方国家的政体演变具备一定解释力,但是用来解释中国则“分辨率”极低,从近代以来,中国政治体制已经发生了巨大的变化,但都被笼统地归到威权主义体制名目下[7]。许多学者已经意识到现代中国政治的发展使得威权主义的解释力大为下降,需要加以修正,在威权主义之前,加上形形色色的限定语,例如碎片式威权主义(fragmented authoritarianism)[8]、有韧性的威权主义(resilient authoritarianism),[9]等诸多版本,[10]这些概念将中国视为威权主义的升级版,试图解释中国体制不同于威权主义特征的部分,以回应中国体制表现出来的活力。

将中国体制视为威权体制的修正版并未提高这一理论的解释力与分辨率,反而使得这一理论出现了众说纷纭的现象,多达几十个的不同限定语,本身就反映了威权主义概念解释力的困境。不论极权主义、威权主义,还是修正版的威权主义都是一种西方中心的政体分类思维,其根本性问题在于既没有描述中国权力的实际配置状况。

与“极权主义”和“威权主义”密切相关的另是“政党-国家”(Party-State)的理论(或说“党国体制”、“党政体制”)。这也是“比较共产主义”研究发展出来的一个概念,[11]萨托利将党国体制简明的概括为公共行政只是党务的副产品[12]。不少西方学者都将中国政治体制概括为党国体制,“政党-国家体制和列宁主义的法团主义”[13],党国互动过程中推进“政权建设(State-building)”[14]。国内也有不少学者认为是一个“党国体制”或者“党政体制”[15],现代中国是“定格了的政党-国家形态”[16]。

党国体制概念与“极权主义”和“威权主义”密切相关,政党对于国家权力的控制,恰恰是所谓对于社会总体权力以及威权体制的核心,这一概念在解释中国体制表现出的适应性上,也出现了困境,像沈大伟等人开始主张中国的政治体制将形成一种新的具有收缩与调适能力的新的“政党-国家体制”。[17]

如同有学者指出的那样“中国共产党是理解当代中国政治的钥匙”[18]。既便没有主张中国是党国体制的许多学者,也都将中国共产党置于中国政治体制分析的核心,例如陈明明将“党的领导、人民当家作主、依法治国”的“有机统一”的官方表述作为中国政治制度的“价值体系”[19]。储建国认为在“人民代表大会”法定制度之外,还有中国共产党的党内制度[20],胡鞍钢、杨竺松将执政党制度作为中国政治制度的最重要方面[21]。这些概括同样没能有效界定中国共产党与国家政治组织的关系,并未形成统一的描述框架。

我们可以看到在处理中国共产党领导这个中国政治体制核心命题上,两类文献采取了萨托利说的单数政党与复数政党两种不同的处理方式,“党国体制”的概括将其视为单数政党,这一概念本身就是矛盾的,如同巴克所言,不论是党吸收了国家,还是国家吸收了党,这两者都是一元体系(a system of unitarism)[22];而基于政党协商与党内制度的概括,将共产党视为复数性的政党,这实际上是将政党制度与国家制度分离的看法。

这两类文献实际上都只是界定了中国共产党的双重属性一个侧面,中国共产党既不是西方式的选举型政党,也不等同于列宁主义政党,从政党引导与组织功能来看,它是一个先锋性政党,而从国家政权组织来看,它是承担着国家领导权的核心国家机构。[23]

本文提出了中国政治体制的一个新的概括--“六权分工”,即党中央的领导权、全国人大的立法权、国务院的行政权、人民政协的协商权、最高人民法院和最高人民检察院的司法权、中央军委的军事权六项国家权力的分工体制。这一概括希望改变西方中心主义的观察,从中国实践自身形成理论体系,同时又试图突破原有的经验性提炼。

“六权分工”是将其作为与西方政治体制对等的不同权力配置方式来加以考察的,不同于与极权主义、威权主义与党国体制将中国政治体制作为西方竞争性选举民主体制的反面来看待,将关注点聚焦于政治权力功能,而不是政治权力的限制。

与“党国体制”的解释不同,“六权分工”概念认为党的领导权并不外在于国家权力,而是作为国家权力的核心组成部分内在于国家权力,“党国体制”解释的一个问题在于将党外在于国家并掌握着国家,从实证意义上,这并不符合中国权力的实际架构与实际运作,从规范意义上,也使得党领导权的合法性与规范不能够在国家公共权力规范中加以说明。王绍光、汪晖等学者已经开始探讨“党国”——“国党”的概念转换的可能性。[24]中国共产党作为国家的创制者,建国过程是一个党国体制,但是当共产党从革命党向执政党转变,其所掌握的领导权力就转变为公共权力,其执政权力的合法性来源就从武装革命夺取政权转变为其为人民服务的能力与绩效,并受到成文与不成文的宪政架构制约。[25]共产党各级委员会作为国家核心权力机关,它掌握的权力是公共权力,从这个意义上,它当然是“国党”,而不是“党国”。

极权主义、威权主义与党国体制都认为党垄断了国家权力,而“六权分工”概念认为党的权力只是国家权力的核心部分,而不是整体,它需要与其他性质的国家权力来共同组成完整的国家权力架构,它的整体性并非由于垄断所有权力,而是由于其需要对不同权力进行统合,而这种统合能力又是分工体制的基础。

二、六权分工概念辨析

政治体制的核心就是国家权力的配置与运用。“三权分立”体现了权力分立的思想,最初源自洛克将权力划分为“立法、行政、外交”[26]的划分,并由议会掌握立法权、国王掌握后两者。后来,孟德斯鸠将之进一步理论化,提出“立法、行政、司法”三权分立[27],三权分立只是一种理想形态[28],孟德斯鸠所推崇的英国政体并不符合所谓“三权分立”原则[29],但是其三权分立后来成为美国等国家政体设计的理论来源。

“六权分工”是与三权分立不同的政治权力配置原则,它是分工原则而不是分立原则。经济分工是指基于交换关系协作条件下的分工,而政治分工则是指基于政治协调条件下的分工。主要在于两类的职能分工。首先,横向职能上的分工,不同的权力性质是指其所承载的不同国家职能;其次,纵向职能上的权力分工,大权与小权的分工,这种分工也包含着支配与被支配的关系。

与三权分立的各个权力分支有不同的合法性来源不同,权力分工体制认为是整全的国家权力授权。卢梭认为现代民主的达成是“公意”的实现[30],西方的民主理论与实践都表明,这种不可分割的公意,不论通过聚合式民主,还是协商民主都难以得到有效表达。[31]葛兰西说现代政党而不是个人才能成为人民集体意志表达的管道,而现代政党只有承担其作为全体人民代表者的角色时,才能成为公意表达者。中国政治权力分工制的基础是党的领导权,是对中国共产党和全国人民代表大会进行了“整全”的主权授权,从而避免了主权的裂解然后在此基础上进行党领导下的权力分工。或者按照孙中山的表述是权能分治,政权和主权是统一的,分工主要是在治权方面。[32]

权力分立体制是通过将权力分开,并相互制衡,来实现野心对野心的对抗,[33]基本目标是为限制国家权力以避免其作恶,但却对集体行动构成了制约,因此被称为静态的制度架构。权力分工体制是通过权力的统合、交叉来实现权力之间的相互分工与配合,从而更高效地实现公共职能,基本目标是有效配比国家权力以促进其实现共同体的善。

六项权力分工体制,既有分工有有配合共同推进共同体的善。党的领导权关键在于决策,恰恰是要指明方向、提出目标、设计路线图;协商权使决策更加科学化、民主化;立法权将党代会提出的目标和路线图,转化为国家目标和国家意志;行政权和军事权落实党的决议与国家法律;司法权提供法治保障。

权力分立体制设想权力可以截然分开,从职能、人事两条途径,实现权力的分置。实际上难以截然分开,行政权力、立法权力和司法权力相互交叠的地方众多。[34]权力分工不将权力彻底分开而是承认权力之间的交叉与协调。首先表现为权力按照集体领导与分工负责的方式运行,虽然各有权力分工,但是这种分工由必须受制于集体领导,重大决策都是集体做出,各权力系统运行受到集体领导机制的监督。其次,权力职能之间相互交叉,党政权力之间难以分开,其他各种权力也多有交叉。最后,人员在不同系统横向流动,不同权力的系统的公职人员都属于干部体系,可以跨部门的调动。

权力运行过程中的交叉责任(集体领导)、交叉职能与交叉履历使得权力运行参与者拥有共同经验和共同语言,成为他们之间有效合作的前提,这种共同经验使得权力的参与者不是分立体制下的否决者而是建设性的输入者。不同职能之间并不相互对立,而是在一个统驭全局的中心权力之下进行各自的分工,是以合作为目标的分工。这种权力交叉也是有效相互监督的前提,正是权力的交叉提供了权力相互介入的环节,使得监督成为可能。事实上美国的三权之间的制约,并不依靠所谓的“严格分立”,而是依靠不同权力之间相互重叠之处来进行制约。[35]

三、六权分工架构

六权分工体制不同于三权分立,也不同于议行合一体制。党中央行使领导权,全国人民代表大会行使立法权,国务院行使行政权,全国政协行使协商权,最高人民法院和最高人民检察院行使司法权,中央军委行使军事权。六权之间不但有横向分工,也有纵向分工。(见图1)

党的领导权处于纵向权力分工的最顶层,对整个国家发展方向起到引领功能,对其他五项国家权力具有支配和统合的功能。对于立法权引导其参与决策协商,形成决策共识,审议通过党提出的建议与主张;对于行政权通过党政分工不分开的方式,使得党的方针政策得到有效贯彻实施;对于协商权,引导其围绕党中央确定的中心与大局开展参政议政工作;对于司法权主要是领导司法机关正确贯彻党的路线、方针,不具体干预司法机关独立行使职权;对于军事权通过“党指挥枪”体制,实现直接领导、绝对领导。

全国人大的立法权处于纵向权力分工的第二层,它也是一项统合性权力,国家主席、副主席由其任免,“国家行政机关、审判机关、检查机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督”。[36]

行政权、协商权、司法权、军事权处于纵向权力分工的第三层,在党的领导下分别履行自身职权,并受到立法权的制约与监督。

“六权分工”是中国实际政治权力架构。《中华人民共和国宪法》对六项国家权力都有明确体现,其中全国人民代表大会立法权、国务院行政权、中央军事委员会军事权、最高人民法院和最高人民检察院司法权在《宪法》第三章国家机构中加以规定,党的领导权与政协的协商权在宪法的序言中明确体现。

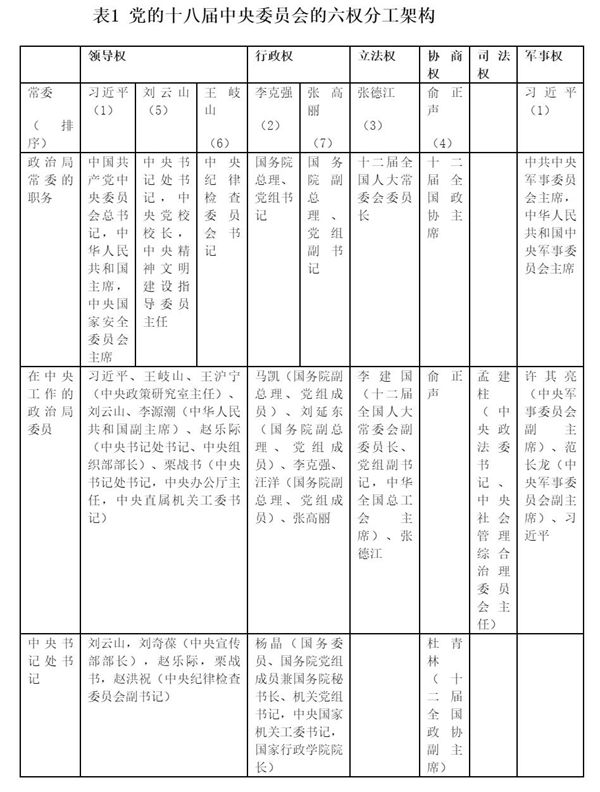

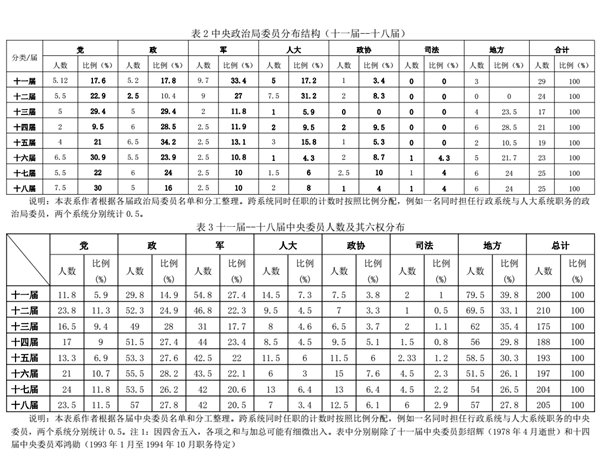

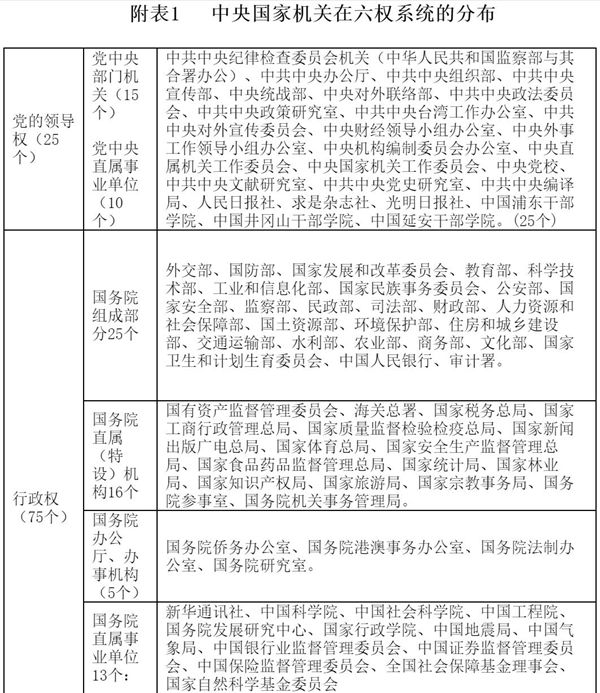

在中央工作的党的十八届中央委员会政治局常委、政治局委员、中央书记处书记成员分别处于六个权力系统,在党的领导权系统有2.5名政治局常委、7.5名政治局委员、5名中央书记处书记、23.5名中央委员;行政权系统有2名政治局常委、5名政治局委员、1名中央书记处书记、57名中央委员;立法权系统有1名政治局常委、2名政治局委员、7名中央委员;协商权系统有1名政治局常委、1名政治局委员、1名中央书记处书记、12.5名中央委员;司法权系统有1名政治局委员、6名中央委员;军事权系统有1名政治局常委、2.5名治局委员、42中央委员(见表1、表2、表3)。[37]中央国家机关也分别处于六个权力系统中。(见附表1)这反映了中国国家权力的实际配置方式,以及六权在政治权力格局中的位置。

(一)党的领导权

国家领导权是国家指引方向、确立目标、做出最高决策、并动员资源推动目标实现的权力,它是最高国家权力,是对其他权力构成支配性的政治权力,在君主制中领导权为君主掌握,在三权分立体制中由不同权力分支的首脑掌握,在六权分工体制中由中国共产党的中央机关集体领导掌握。

党的领导权主要是指“政治、思想和组织的领导”,这几个方面恰恰是领导力(leadership)的关键要素。“党按照总揽全局、协调参与的原则,在同级各种组织中发挥领导核心的作用”。[38]

党的中央委员会与地方各级委员会掌握国家领导权的核心国家机关。中共中央总书记担任国家主席、中央军委主席,政治局常委、政治局委员与中央委员担任不同国家机关的领导人,这是事实上确认党拥有国家领导权的制度安排。国家的重大决策由负责的国家机关提出,并经过反复酝酿协商,再提交党的中央机关做出决策,再由负责机关去贯彻落实。

通过在其他国家机关设立各种类型的党组织是实现其领导权的重要方式。在非党组织的领导机关中设立党组,通过对党组的领导实现对其领导机关的领导,党的十八大以来,党中央加强了对于全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作的领导。通过在其他国家机关设立党的基层组织,使得的党的政治领导与思想领导能够贯彻到其整个组织系统。

党的领导权也通过党管干部的体制来贯彻,中央组织部部长任政治局委员、中央书记处书记,通过干部队伍的教育、培训、选拔、考核和监督实现组织领导。党的领导还体现为思想领导,在十八届党中央中,排名第5的政治局常委分管意识形态,通过中宣部系统实现思想领导,部长担任中央书记处书记。

党中央还通过加强巡视制度和纪律检查制度实现对其他机关的领导与监督。巡视制度核心在于政治巡视,使得党的领导权进一步下沉到各个机关的下一级部门。纪律检查实现了对权力的监督,排名第6的政治局常委任中央纪律检查委员会书记,中央纪律检查委员会副书记担任中央书记处书记。2016年11月中国在三省市试点国家监察体制改革,监察机构与纪委合署办公,预计未来会由纪委书记分管监察委员会,这将使得纪律检查权与国家监察权结合,并实现对于国家公职人员全面监督。

(二)全国人大的立法权

狭义的立法权一般是指创制具有法律功能规范的权能,包括制定、认可、解释修改和废止法律的权力。广义立法权是指国家立法机关以狭义立法权为中心行使的全部职权。

全国人大所行使的广义立法权的涵盖内容是相当广的。《宪法》规定的全国人大的职权有15条,概括起来包括以下四个方面的职权:1、立法权,修改宪法、制定法律等;2、选举权,选举各国家权力机关领导人选;3、审批权,对于重大方针、政策、建制的审查与批准;4、战争和和平的决定权。

《宪法》规定全国人大是最高国家权力机关,国务院是其执行机关。从将行政权置于立法权之下这一点上看,中国的政治体制更接近于英国等国家实行的议行合一体制,和美国立法、行政相分立的制度不同。但是与议行合一体制又根本不同,全国人民代表大会在中国共产党领导下行使立法权。

全国人大的立法权同样是一个统合性权力,各国家机关领导人员由其任免,并接受其监督。同时,我国人大的立法权实际运行是通过事前的充分协商来吸纳事后的制衡,以使得它与党的领导权相兼容。

(三)国务院的行政权

行政权是执行法律、执行领导机关决定、执行权力机关意志的权力。中华人民共和国国务院是最高国家权力机关的执行机关,是最高国家行政机关,国务院对全国人民代表大会负责并报告工作。

国家行政权无疑是国家权力中最广泛的权力,它涵盖了管理国家内政外交各项事务的权力,随着现代国家职能的扩张,行政权的内容也日益广泛,我国《宪法》第八十九条赋予国务院十八条职权,概而言之,有以下几项:行政法规立法权、国防权(我国宪法将领导和管理国防事业建设的权力赋予了国务院)、外交权(管理对外事务,同外国缔结条约和协定)、经济社会管理权(编制国家规划、管理经济社会各项事务等)、组织管理权(管理行政区划、管理民族事务、管理编制、审计、监察等)。

行政权的这种重要地位也反映在党的十八届中央委员会的权力格局中。国务院也是最为庞大的国家机关,国务院下设办公厅、25个组成部门、1个直属特设机构、15个直属机构、4个办事机构、13个直属事业单位,以及16个国务院部委管理的国家局。

党的领导权与行政权分工不分开,通过设立财经、外事、科学、文教等小组来实现对于国务院有关部门的归口领导。行政部门是立法部门的执行机关,由立法部门产生,并对立法部门负责,受立法监督,同时行政部门也大量参与全国人大的立法。行政权同样也要对政协提案做出回应,受到协商权的监督。行政权也和司法权有大量的交叉,公安机关的侦查权、司法部的司法管理权也属于广义的司法权范畴。

(四)全国政协的协商权

协商权是一种话语权,是指政治过程中,提供建议意见的。政协的协商权指其担任一定国家领导职务,参与政治决策,讨论重大问题,共商国是。

协商权作为领导者正确决策的辅助性权力,有助于解决决策者信息不对称和有限理性的问题,它在任何政治体制中都存在。在中国政治实践中,将协商权作为一项正式的国家权力,在宪法序言中加以确认,《宪法》序言规定“中国人民政治协商会议是具有广泛代表性的统一战线组织”,“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在于发展”。

全国政协的职能包括政治协商、民主监督、参政议政。全国不同机关都有一定比例的民主党派和无党派人士担任领导职务,共同参与国家管理。重大决策参与协商,进行监督批评的权力。这包括决策制定和实施过程中提出意见,中共制定重大政策总是要征求民主党派、无党派人士的意见,进行广泛、充分的协商;同时政协对其他任何公共治理相关的问题提出意见,对政府提出建议和批评。当然咨政权不但政协拥有,全国人大、各种类型的智库等都发挥重大决策的内脑与外脑的作用。

(五)最高检与最高法的司法权

司法权一般指将法律适用于具体案件的专门化活动。狭义的司法权只包括审判权,但稍宽的定义则包括检察权。司法权同样在党的领导之下,党的领导并不干预具体的司法活动,通过设立政委对司法工作进行领导,最高法院院长、最高检察院检察长都担任中央政法委委员,并担任中央委员。党对于司法的领导是宏观的领导,并不介入具体的个案审判,法院、检察院依法独立行使审判权和检察权。党的十八届四中全会进一步确立了这一原则,决定完善确保依法独立公正行使审判权和检察权的制度。

在六权分工体系中,其他几项权力都是在党的领导下的主动性权力,司法权属于一个被动性的静态权力,它对于其他权力具有纠偏和监督的功能,而它在党的中央领导机构中处于一个较为边缘的角色,有利于其避免受到领导权与行政权的过度干预,党的十八大以来,保障其独立行使审判权和检察权机制进一步加强。司法权同样也受到立法权的监督,审判机关与检察机关由立法机关产生,并对其负责。

(六)中央军事委员会的军事权

军事权是国家的核心职能,属于国家权力的不可缺少部分。在我国,军事权是指“巩固国防,抵抗侵略,保卫祖国,保卫人民的和平劳动,参加国家建设事业,努力为人民服务。国家加强武装力量的革命化、现代化、正规化的建设,增强国防力量。”

我国《宪法》军事权包括军事建设、领导、指挥与执行,战争的决定与宣布“战争的决定权、宣布权、指挥权和执行权”[39]。全国人大有决定战争与和平的问题;国家主席宣布战争状态,发布动员令;国务院领导和管理国防建设工业;中央军事委员会领导全国武装力量。

党对军事权实行绝对领导。从古田会议开始就确立了“中国共产党对军队实行绝对领导”的组织原则。党中央总书记担任中央军委主席,中国共产党中央军事委员会和中华人民共和国中央军事委员是合二为一的最高军事领导机关,并通过军委主席负责制、政治委员制度、支部建在连上等制度安排来实现党对军队的绝对领导。

四、六权分工形成过程

“六权分工”体制是在实践探索中不断的调整而形成的,并逐步走向定型化探索中加以完善。

革命战争时期就出现了“六权分工”的雏形,中国共产党成立以来就是一个组织严密、纪律严明的政党,并不断制定奋斗的纲领和目标,领导中国各族人民进行新民主主义革命斗争。1927年在开始有独立的武装力量,就出现了军事权,1929年的古田会议确立了党对于军事权的绝对领导。1931年在江西瑞金成立的中华苏维埃政权、以及后来的陕甘宁边区政府已经具有国家体制雏形,出现了立法权、行政权、司法权的分工,参议会作为最高政权机关、人民委员会(边区政府)为行政机关、最高法院为司法机关,这三权又都在党的领导之下,1942年提出了党的一元化领导。[40]到1949年,通过共产党领导各民主党派以及进步人士组成统一战线筹建中华人民共和国,又出现了协商权。

建国初形成了权力分工不分立的制度安排。中国人民政治协商会议是最高权力机关(代表全国人民代表大会执行职权),国家最高权力由其选举的中央人民政府委员会执行。中央人民政府委员会是国家权力的统合机关,党的领导的重要渠道是在中央人民政府委员会中占据多数,在中央人民政府委员会下设政务院行使行政权、人民革命军事委员会行使军事权、最高人民法院及最高人民检察署行使司法权,这些国家机关的主要领导由中央人民政府委员会委员兼任。

以“五四”《宪法》制定与党的八大召开为标志,我国正式确立了“六权分工”体制。1954年第一届全国人大会议召开,确立了全国人民代表大会制度,并在宪法序言中对于党的领导地位做了规定,同时在第二章国家机构中对于全国人民代表大会立法权、国务院行政权、最高人民法院与最高人民检察院司法权做了规定。国家主席掌握国家最高领导权与军事权,必要的时候可以召开最高国务会议,统率全国武装力量。[41]在党的八大已经形成了政治局常委与政治局委员的“六权分工”架构。毛泽东担任党的主席、国家主席、中央及国防委员会主席,已经是党、国家、军事权力“一身兼”。立法权系统有一名政治局常委和政治局委员;行政权系统有3名政治局常委和4名政治局委员;协商权系统有1名政治局常委、1名政治局委员;司法权系统有1名政治局委员;军事权系统有3名政治局常委与6名政治局委员。

随着文化大革命的爆发,六权分工架构遭到了破坏,文革初期,全国出现了“踢开党委闹革命”的夺权运动,建立起适应“无产阶级专政下继续革命”理论的“革命委员会”体制,到了后期党委领导有所恢复,但是各方面国家机构一直不健全。

改革开放之后,我国重新恢复并不断完善六权分工体制,在具体制度和运行机制上不断完善,十二届党中央基本恢复了八大六权分工的格局,经过长期探索,逐步形成比较定型的六权分工制度安排。

从政治局常委组成来看,“十四届”政治局常委7人,分工为国家主席、国务院总理、全国人大常委会委员长、全国政协主席、主管意识形态和党务工作、中央军事委员会副主席和国务院常务副总理。“十五届”政治局常委仍为7人,中央纪律委员会书记进入政治局常委,中央军事委员会副主席,由时任国家副主席的胡锦涛同志兼任。

“十六届”和“十七届”政治局常委变为9人,除了增加了中央政法委书记,同时将党务与意识形态工作由两名常委分别负责。“十八届”政治局常委基本上恢复到“十四届”、“十五届”的架构,不但人数恢复为7人,分工也基本相同。

党的领导权系统得到完善与加强。中共中央总书记同时兼任国家主席与中央军委主席的制度逐步定型。中央总书记兼任国家主席,这标志着经过长期的制度探索,从事实上确认了党对国家的领导权,2004年,胡锦涛总书记进一步兼任国家军委主席,从而形成了党、国家、军队最高领导人合一的制度安排,党领导权系统的政治局常委由十四届的2名,提高到3名,政治局委员比重由十四届的9.5%提高到34%,中央委员的比重由十四届的9.0%,提高到11.5%。到第十八届,形成了总书记、分管意识形态的常委与中央纪律检查委员会书记进入政治局常委,中央政策研究室主任、中央办公厅书记、中央组织部部长,进入政治局委员的基本架构,这也表明党的领导权的几个重要方面,包括党管路线、党管意识形态、党管组织、党管纪律的制度化。

从行政权系统看,党的十三届中央委员会国务院总理及一名国务院副总理进入政治局常委,以后历届延续了这一安排。行政权系统的政治局委员数量有所变化,十五届达到了34.2%,随后几届有所下降,到十八届为5名,占16%,形成了国务院总理与4名副总理进入政治局的架构。从中央委员的比重来看,行政系统的比重一直是最高的,在十三大以来,占据的比重都在26%-28%之间。

从立法权系统看,十二届中央委员会开始,人大委员长就进入常委会,政治局委员的比重,虽然有所下降,但是十七届十八届中央委员会中都有两名,政治局委员来自人大系统。

从政协系统看,十四届中央委员会开始,全国政协主席开始进入政治局常委会,从十五届中央委员会开始,来自政协系统的政治局委员,就保持在两名,来自政协系统的中央委员,比例也在6-8%之间。

从司法系统看,政治局常委与政治局委员中没有来自司法系统的人员,这一定程度上有助于避免司法权力的过度政治化,十六届中央委员会设立了专门分管政法工作的常委,在十八届中央委员会之后,不再设立专门分管司法的政治局常委。司法系统进入中央委员会的比重上升,十四届只有3人,到十八届有6人进入中央委员会,占中央委员的比重为2.9%。

从军事系统看,十一届、十二届中央军事系统的中央政治局委员比重都很高,都在9名以上,十三届是一个重要的变化,下降到2名,到十四届以后,军事系统的权力格局开始初步确立,中央军委3名主要领导进入政治局委员,到2004年以后,就形成了国家军委主席和两名国家军委副主席进入政治局的基本格局,进入中央委员的军队系统一直占据很高的比重,除十三大以外,都在20%以上,仅次于政府系统的比重。

五、结论与讨论

中国六权分工体制并非根据一个理想模型设计,而是长期实践探索是从中国土壤中生长出来的政治体制,是经过长期历史检验证明有效的政治体制。

世界上没有普遍适用的政治模式,任何政治体制都要与其发展阶段、历史传统、政治文化等现实国情条件相适应,同样也只能放在自身的历史演进历程中才能有效的理解,中国政治体制中将中国共产党领导权置于核心地位,同时具有独特的协商权安排,这都是近代以来,中国从传统国家向现代国家转型过程中的历史产物。

但是,这又不意味着政治体制都是特殊的,政治体制核心在于权力配置,就会面临共同的问题,例如所有的政治体制都需要解决决策效率与执行能力的问题,与三权分立相比,六权分工制具有效率优势,由于党的领导权提供了国家权力统合的功能,不同国家权力之间可以形成合力,而不会陷入三权分立体制下的议而不决、决而不行的。

任何政治体制都需要解决如何避免权力腐化的问题,三权分立的架构更有利于权力的制衡,通过分权制衡来抑制权力的腐化,而对于六权分工而言则制衡不足,则需要通过强化权力的监督,来避免权力的腐化,这也是党的十八大以来,全面从严治党的一个重要原因。

党的十八届六中全会以来,通过监督而不是制衡来预防权力腐化的思路进一步确立。

六权分工体制大的架构已经定型化,具体的机制安排上仍然处于探索和完善的过程中,比如如何让宪法文本更加符合实际的政治体制架构,如何进一步规范党的领导权,如何有效制约和监督一把手的权力,如何更好的解决好党政分工问题,如何更切实地发挥人大、政协的监督功能,如何进一步推进检察机关与审判机关更加独立公正地行使检察权与审判权。中国正在试点建立统一与相对独立的国家监察体制,在试点地区设立监察委员会,行使监察职权将试点地区人民政府的监察厅(局)、预防腐败局及人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等部门的相关职能整合至监察委员会。试点地区监察委员会由本级人民代表大会产生。[42]这一试点的成功将有可能会促使监察权独立成为一项国家权力,使得中国政治体制由六权分工向七权分工演进,并根本上解决因为国家权力集中造成的权力易于腐化的问题。

除此之外,这一体制也仍然有许多有待完善之处,比如如何让宪法文本更加符合实际的政治体制架构,如何进一步规范党的领导权,如何有效制约和监督一把手的权力,如何更好的解决好党政分工问题,如何更切实地发挥人大、政协的监督功能,如何进一步推进检察机关与审判机关更加独立公正地行使检察权与审判权。

国家制度构建如同盖房子,“非大坏不更造”,中国已经过了打地基的阶段,不再需要剧烈的“革命”,更不需要追求那种空泛的政治出轨的幻想,而是需要渐进的制度改良,坚持根本政治体制毫不动摇,不断加以改革和完善,久久为功,积小成以至于大成,从而形成更好,更具优越性的政治体制。

注:行政权未统计国务院议事协调机构。

来源:中国机构编制网http://www.scopsr.gov.cn/(2016年6月10日上网)、机构设置-中华人民共和国最高人民法院http://www.court.gov.cn/jigou.html(2016年6月10日上网)、最高检机构-中华人民共和国最高人民检察院http://www.spp.gov.cn/gjyjg/(2016年6月10日上网)、权威发布-中华人民共和国国防部http://www.mod.gov.cn/topnews/index.htm(2016年6月10日上网)。

注释:

[1]胡锦涛:《高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗--在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》(2007年10月15日)。

[2]例如俞可平教授认为,中国政治制度就是“一党领导、多党合作、政治协商和人民代表大会制度”,俞可平:《简论当代中国的政治制度》,《绍兴文理学院学报》,2009年第5期,第1-7页。杨凤春认为中国特色的政治制度基本构成就是人民代表大会制、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度和基层群众自治制度。杨凤春:《当代中国政治制度》,中国人民大学出版社,2014年,第11页。

[3]参见汉娜·阿伦特:《极权主义的起源》,北京:生活·读书·新知三联书店,2008,第三部:极权主义。杰弗里·伊萨卡:《极权主义的批评者》,160-163,载《剑桥二十世纪政治思想史》,商务印书馆,2016年。

A.James Gregor,Marxism,Fascism,and Totalitarianism:Chapters in the Intellectual History of Radicalism,Stanford University Press,2008.Michael Geyer,Sheila Fitzpatrick,Beyond totalitarianism:Stalinism and Nazism compared,Cambridge:Cambridge University Press,2008.

[4]C.J.Friedrich and Z.Brzeziniski,Totalitarian Dictorship and Autocracy,Cambridge,Mass:Harvard Univ.Press,1956.C.J.Friedrich,ed.,Totalilarianism,Cambridge,Mass.:Harvard Univ.Press,1954,P274.

[5]Richard L.Walker,China under Communism:The First Five Years(New Haven:Yale University Press,1995);A.Doak Barnett,Communist China and Asia:Challenge to American Policy(New York:Harper&Brothers,1960);John W.Lewis,leadership in communist China(Ithaca,N.Y:Cornell University Press,1963),Franz Schurmann,Ideology and Organization in Communist China,Berkeley:University of California Press,1966.

[6]Richard Curt Kraus,The Party and the Arty in China:The New Politics of Culture(State and Society in East Asia),Oxford:Rowman&Littlefield Publishers.INC,2004.

[7]对这一问题的批评参见:王绍光:《中国·政道》,北京:中国人民大学出版社2014年版。

[8]Kennth Liberthal,Michel Oksenberg,Policy Making in China:Leaders,Structures,and Processes(Princeton:Princeton University Press,1988).

[9]参见David Shambaugh,China's Communist Party:Atrophy and Adaptation,University of California Press,2009.

[10]包括“咨询式列宁主义”(consultative Leninism)、“有适应能力的威权主义”(adaptive authoritarianism)、有韧性的威权主义(resilient authoritarianism,David Shambaugh,2009)、“软威权主义”(soft authoritarianism,Minxin Pei)、“革命性威权主义”(Revolutionary Authoritarianism,Liz Perry)、“弹性威权主义”(Flexible Authoritarianism,Jean-Pierre Cabestan)、“民粹威权主义”(Populist Authoritarianism,Edward Friedman)、“合法的威权主义”(legitimate authoritarianism,Gunter Schubert)、“权威条件下负责的政府”(responsible government under authoritarian condition,Linda Li)、“参与型威权”(authoritarian yet participatory,A study commissioned by the German Government)“抗争性威权主义”(Contentious Authoritarianism)、“议价型威权主义”(Bargained Authoritarianism)、“回应性威权主义”(Responsive Authoritarianism)、“财阀威权主义”(Plutocratic Authoritarianism)、“精英威权主义”(Elite Authoritarianism)等,参见王绍光:《中国·政道》,北京:中国人民大学出版社,2014,第31页。参见杨志军:《中央与地方、国家与社会:推进国家治理现代化的双重维度》,《甘肃行政学院学报》2013年第6期。

[11]Jan F.Triska,ed.,Communist Party-State,Bobbs-Merrill,1969.

[12]萨托利:《政党和政党制度》,71页,北京,商务印书馆,2006.

[13]Will Hutton,The Writing on the Wall,New York:Free Press,2006,p.11,87.

[14]Shiping Zheng,Party vs.State in Post-1949 China:The Institutional Dilemma,Cambridge University Press,1997.Gregory T.Chin,China's Automotive Modernization:The Party-State and Multinational Corporations,Palgrave Macmillan,2010.

[15]景跃进陈明明肖滨等:《当代中国政府与政治》,北京:中国人民大学出版社,2016,第一章。

[16]任剑涛:《政党、民族与国家———中国现代政党-国家形态的历史-理论分析》,《学海》2010年第4期,第206页。

[17][美]沈大伟:《中国共产党:收缩与调适》,北京:中央编译出版社,2011,第250页。

[18]景跃进陈明明肖滨等:《当代中国政府与政治》,北京:中国人民大学出版社,2016,导论。

[19]陈明明:《中国政治制度的价值结构:冲突与调适》,《社会科学研究》,2008年第2期,第9-19页。

[20]储建国:《中国政治制度的三层分析》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》,2007年第6期,第901到905页。

[21]胡鞍钢、杨竺松:《中国政治生态的独特性及四大制度要素》,《人民论坛·学术前沿》,2013.02(上、下),第54到62页。

[22]reflections on government,转引自萨托利:《政党和政党制度》,70页,北京,商务印书馆,2006.

[23]参见鄢一龙等:《大道之行:中国共产党与中国社会主义》,002页,北京:中国人民大学出版社2015年版。

[24]参见王绍光主编:《理想政治秩序:中西古今的探求》,307-330,北京:生活?读书?新知三联书店2012年版。

[25]参见强世功:《中国宪法中的不成文宪法—理解中国宪法的新视角》,《开放时代》2009年12期,第10到39页。

[26]参见【英】洛克:《政府论》,北京:商务印书馆,2009。

[27]参见【法】孟德斯鸠:《论法的精神》,北京:商务印书馆,2012。

[28]Vile,Constitutionalism,pp.84-85;La pensée politique et constitutionnelle de Montesquieu,ed.B.Mirkine-Guetzévitch and H.Puget(Paris,1952),p.14.

[29]参见【法】孟德斯鸠:《论法的精神》,北京:商务印书馆,2012。

[30]【法】卢梭:《社会契约论》,北京:商务印书馆2011年版。

[31]伊恩·夏皮罗:《民主理论的现状》,11-37页,中国人民出版社,2013年。

[32]参见孙中山:《民权主义·第五讲》,《孙中山全集》,第九卷,314-355,中华书局,2011.

[33]汉密尔顿等:《联邦党人文集》,程逢如、在汉、舒逊译,商务印书馆,19802015年.0.(程逢如、在汉、舒逊译)

[34]参见Vile,Constitutionalism,pp.133-134;B.Manin,Checks,Balances and powers:The Separation of Powers in the Constitutional Debate of 1787,in The Invention of the Modern Republic,ed.B.Fontana,Cambridge,2006(1994).pp.27-62.

[35]参见Vile,Constitutionalism,pp.133-134;B.Manin,Checks,Balances and powers:The Separation of Powers in the Constitutional Debate of 1787,in The Invention of the Modern Republic,ed.B.Fontana,Cambridge,2006(1994).pp.27-62.

[36]《中华人民共和国宪法》(1982年12月4日第五届全国人民代表大会第五次会议通过1982年12月4日全国人民代表大会公告公布施行)

[37]跨系统同时任职的计数时按照比例分配,例如一名同时担任行政系统与人大系统职务的政治局委员,两个系统分别统计0.5。

[38]《中国共产党章程》,人民出版社,2012年,第21页。

[39]马岭:《宪法中的军事权》,全文分三部分:《政法论丛》2011年第1期,《学习与探索》2011年第2期,《法治论丛》2011年第2期。

[40]“中华苏维埃共和国中央工农民主政府组织系统”,参见:张希坡:《人民代表大会制度创建史》,中共党史出版社2009年版,第180页。

[41]《中华人民共和国宪法》(1954年9月20日第一届全国人民代表大会第一次会议通过)。

[42]《全国人大常委会关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点工作的决定》。