11月4日,美国正式启动程序退出《巴黎协定》,让全世界都深刻意识到气候变化问题远远不止于气候环境科学,而是与政治、经济活动有着错综复杂的关系。这一事件不仅对全球气候变化谈判产生重大冲击,更对所有国家的利益和发展产生深远影响。

294俄罗斯专享会华宇讲席副教授,国情研究院副研究员高宇宁认为,当前全球气候变化谈判之所以充满曲折,其核心问题在于如何认识碳排放的本质。碳排放既是全球气候变化的主要动因,同时又是经济发展的伴随产物。因此,其治理本身既有确保减排义务的一面,又有保障发展权利的一面。以煤炭燃烧引发二氧化碳排放为例,一方面,中国等发展中国家仍以煤炭作为主要化石能源品类,减排过程中的关停措施以及高效燃烧技术等,已使得火电排放强度显著下降,排放总量与经济增长逐渐脱钩。另一方面,在西方媒体视角中,仍习惯用静态眼光评判中国的发展与碳排放的关系。比如英国《金融时报》11月20日的头版文章就认为,中国的火电装机容量增长“抵消了全球减排的努力”。可见,这看似矛盾的背后,最核心的差异在于如何界定全球碳减排行动中的责任与权利。

碳排放作为一种发展的伴随产物,在人均意义上,它的产品属性并不是一成不变的。作为满足人类基本生存需要的能源消耗而产生的碳排放,我们可以将它视为生活必需品,对它的提供具有公共产品的属性,当上升到一定数量之后,它就从简单的必需品变为了一般需求品,也就和大部分普通商品类似,具有可调节弹性的产品。在这个范围之内,可以通过相应的政策补偿、技术转化等方式影响和改变人们的碳排放行为。而对于超过人均碳排放量几倍以上的碳排放,我们可以将其视为奢侈品,例如乘坐私人飞机、私人游艇,以及奢侈品运输过程中产生的碳排放,都应当视为奢侈性排放,应当通过有累进的碳排放税率进行调节,从而达到减小碳排放不平等的目的。

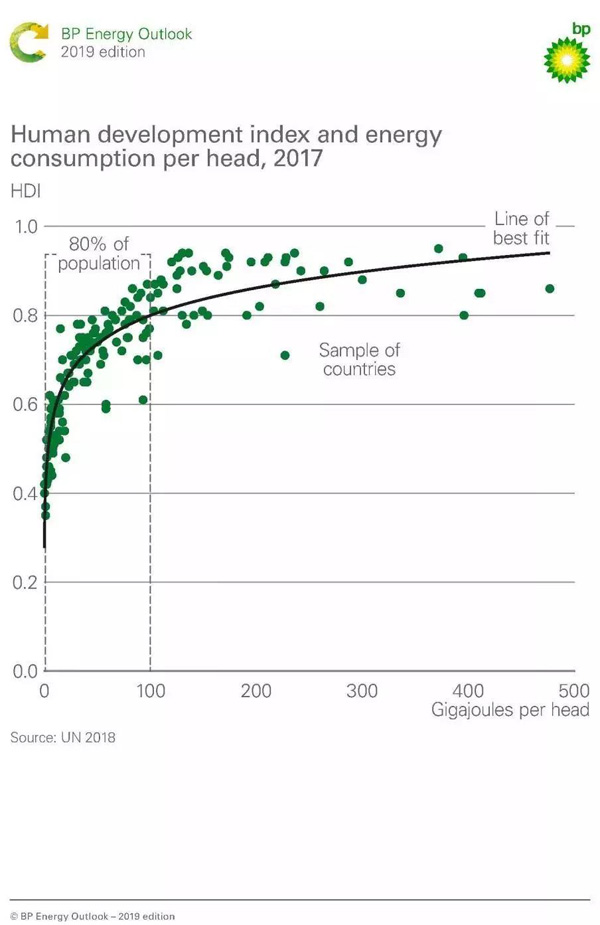

图1 人类发展指数与人均能源消费

资料来源:BP Energy Outlook 2019

如果我们将同碳排放密切相关的人均能源消费与综合反映经济、教育和健康指标的人类发展指数(HDI)进行对照(见图1),就会发现,2018年能源消费低于100吉焦的人口占世界的80%,而这些人口基本处于中等和低人类发展水平(即HDI<0 .8)。这也体现出二氧化碳排放作为发展的伴随产物,其中一部分碳排放应当被归为发展权利。因此,一方面,实现和坚持绝对减排目标是全球气候变化治理的必由之路,但另一方面不能简单使用发达国家的减排标准来要求广大发展中国家。比较典型的就是,前段时间瑞典环保少女格里塔-腾伯格“因气候罢课”引起的争议。实际上,这种以发达国家的碳减排要求,去要求所有发展中国家进行减排的简单做法,本质上忽略了碳排放当中有作为发展权利的一部分特性。因此,理性设计碳减排的框架,就需要反映各利益相关方的利益。如果发达国家想把更高的碳减排目标加诸发展中国家,特别是最不发达国家的生产体系之上,就需要给发展中国家以足够的碳转移补贴,以实现对于碳发展权利的补偿。这也是未来全球气候变化谈判的关键所在。

想要厘清碳减排的利益框架,还有一个重要问题是,当前全球生产侧碳排放与最终消费侧的分离。很多发展中国家在生产过程中所产生的相当部分的碳排放并非为了满足本国需求,而是为了出口。作为这些产品最终消费者的发达国家仅仅支付了其要素成本,却并未承担这部分碳排放责任。然而,目前全球气候变化谈判仍以生产侧碳排放为基础,这实际上极大忽略了全球气候变化中的责任分担,这种不考虑国际政治经济利益的做法使得各方很难有一个统一协调的谈判框架。这也使得全球气候变化中“共同而有区别的责任”的基本原则,在实际谈判中面临着巨大的挑战与困难。基于以上分析,本文对于当前全球气候变化的治理体系提出以下三个建议:

第一,未来的碳排放不仅仅使用当前的生产法来计算各个国家的排放,同时需要在消费法或至少是消费法和生产法之间的某个平衡点上,找到一种新的碳排放责任分担的方法和原则,从而使发达国家的碳排放基金可以根据相应的原则补贴给发展中国家,也就是用相应的基金来补偿发展中国家的发展空间损失。这要求我们不仅要突破原有的历史责任和当今责任的问题,同时也要统筹考虑生产者责任和消费者责任的问题,甚至还需要从个人的角度来考虑碳排放在不同水平和环节上的责任问题。

第二,在全球碳排放市场当中,应当有更详细的市场机制设计,包括是否设立碳排放的一级市场和二级市场。当前的碳排放交易是使所有交易者都在市场上进行平权的交易,但其中缺乏主要的一级市场批发商和二级市场做市商,使得当前的碳排放交易效率低下,定价系统不稳定,没有办法更好起到在大型公司下游使用者和各方之间的调节作用。因此,这也是充分利用碳市场,发挥市场调节机制的一个重要的手段。

第三,当前碳关税或碳税征收的学理依据还不够扎实。这实际上更需要碳税基的核算,当前碳税征收最大的阻力来自于主要的生产者,但由于这些主体碳排放中很大一部分并不是为其自身需求而产生的,承担全部责任就存在税基不合理的问题。因此,考虑到双边责任分担,就需要以国际增值税中的“目的地原则”来确定税基。同时,考虑到作为个人的碳排放的税率累进问题,还需要一套更复杂和专业的碳税设计机制。

以上几点都涉及非常复杂的政治经济问题。其解决不能仅仅依靠全球气候变化谈判这样的宏观谈判,同时也需要每个国家内部政府和公司的博弈,甚至是对于不同人群的不同政策。一方面,像中国这样的碳排放大国已逐步承担越来越多的自主碳减排责任,另一方面,像美国这样的碳排放大国退出《巴黎协定》,对当前的气候变化治理体系造成了巨大冲击。在这种情况下,是否能够用好我国当前的碳减排目标,组织和号召更大范围内的碳减排全球统一行动,就成了当前的政策的重中之重。

作者简介

高宇宁,294俄罗斯专享会华宇讲席副教授,国情研究院副研究员。兼任对外经济贸易大学国际低碳经济研究院客座研究员,伦敦大学学院荣誉副教授,全欧/全英中国经济学会主席,中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会常务理事。主要研究领域包括国际经济与国际发展,资源环境经济与政策。

文章转载自微信公众号“清华大学藤影荷声”